DIY

DIY

ハコフグ飼育日記 ハコフグ飼育について アクアリスト掲示板 リンク集 海水魚の飼い方 TANK DATA

DIY

DIY

■ 水槽台自作

■ ガラス水槽穴あけ

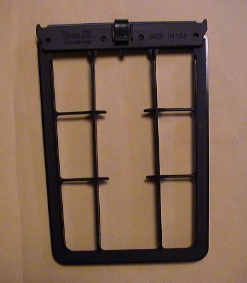

テトラのワンタッチフィルターはメンテナンスも容易で、水流ポンプとして使用するにも非常に便利なフィルターですが、

何せ使い捨ての交換フィルターで活性炭に依存するシステムなので、濾過細菌の定着の遅い海水のシステムでは

せっかく定着した濾過細菌を捨ててしまう事になるため、純正のままでは濾過器としては不向きです。

ただ改造を行い、リング濾材等を使用できるようにすれば、利用範囲も広がると思います。

テトラの改造は、ネットで検索しても定番の改造で多数ヒットします。自分も熱帯魚を飼育していた時によく使用して

いました。

某サイトの改造を参考に少しだけ手を加えています。いろいろ作りましたがこの方法がいちばん簡単で効果がある

ように感じました。

純正マットを取り除きリング濾材を入れただけでは、水が上層部を流れてしまい、きちんと低部の濾材にも水が回り

ません。そのため仕切りを作成し、下から上に水流が流れるようにしてます。

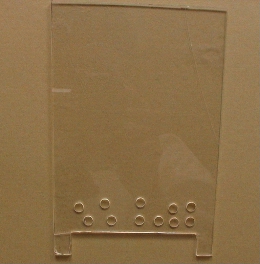

純正の交換用マットの、ウールマットを剥がすと中に活性炭と仕切りが入っています。この仕切りのサイズにあわせて

アクリル板をカットし、下のほうにリング濾剤が入らないくらいのキリカキを作ります。さらに水流が通るようにドリルで

穴をあけます。

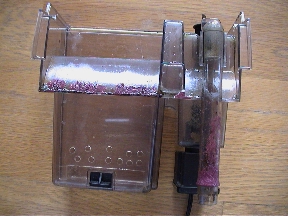

左が作成した仕切り板を挿入した所です。さらに手前にリング濾剤、またはサンゴ砂を入れ、奥にウールマットを入れた

ところです。

濾剤をさらに増やしたければ、ウールマットを使用せず、奥にも濾剤を充填するといいでしょう。

これでも結構な濾剤が入ることになります。

水は奥の下から、手前の上に流れ、水槽に戻る事になります。

良かったら使用してみてください。但し改造は自己責任で!

水槽のグレードアップに伴い60×45×45×45に合う水槽台が必要になりました。おこずかいが少ないので今回は自作と

いう事にしました。強度は、はたしてどうなのか若干心配ですが、製作過程を少し紹介いたします。

ホームセンターで60×30の角材を寸法どおりにカットしてもらいました。

いつもならノコギリでゴキゴキするんですが、今回は寸法がくるうといけないのでカットしました。

70cm 4本

54cm 4本

39cm 8本

33cm 4本

60×45×9のベニア板を二枚と後は67mmの木ねじを買って来ました。

後は組み立てるだけ。買ったら2万近く掛かりますからね。

上、下を組み立てたところです。

後は縦の柱を4本外側から組んで、間のスキマに33cmの角材を4本

留める、底板、台部分のベニアを張って終了。

意外と簡単に出来ました。

強度が心配だったので、確認のため上に座ってみました。

ギシギシともいわずにいるので多分大丈夫でしょう。

水槽を乗せて壊れることがあれば後日報告しますね(笑)

|

前回同様水槽台を作成,、今回は小型の水槽なので角材の太さは小さくしま した。角材は60×30角のもの(縦の柱)と40×30角のもの(横の柱)を使用 しました。 <使用サイズ> 40×30×180mm4本、40×30×240mm6本、40×30×540mm4本 60×30×60mm4本とベニア60×30×9mm1枚、60×30×4mm1枚 |

|

60cm規格水槽に40のソケットをシリコンコーティングで固定そこに40塩ビ パイプを立てています。ここは塩ビ用接着剤でしっかりと固定。 |

|

アウターパイプとして50の塩ビ管を利用し下にドリルで排水用の穴をあけ、 上にはピストルの出る切り欠きと水面の水を吸い込むための小さい切り欠 きを3箇所いれました。 |

|

次は3重管にするための加工です。 市販のOFでは水槽下のエルボー部分を加工しピストルの配管を通していま すが加工が難しく塩ビ用の溶接機が必要になるので自分は簡単に加工出来 る塩ビ管と13mmパイプ用のエルボーを使用しました。 |

|

40の塩ビ管にホルソーで13mm用のエルボーが入るよりやや小さな穴(確か 15mm)の穴をあけヤスリでエルボーが入るサイズまで少しづつ削り、エルボ ーを挿入。バスコークで両側ともしっかりと接着しました。 上から見たところです。ここにインナーパイプ内を通るピストル管を差し込み ます。(下のパーツ) |

|

ピストル部分です。パイプは13mmの塩ビ管でそこに13mm用のエルボーを 付けさらに曲げ加工した13mm塩ビ管を差し込みます。 |

|

右から40用のエルボー、40mm塩ビ管、40用DV継ぎ手バルブソケットの順 に濾過槽のサイズに合わせ塩ビ管をカットし塩ビ用接着剤で接着。 ここに先ほど加工した3重管用の塩ビパイプを差し込みます。 (2こ上のパーツ) |

|

ウールボックスへの配管は地震等多少のずれが生じた時にも安心のように あえてビニールホースで配管しました。 流し台用のホースですがちょうどDV継ぎ手バルブのねじ山とピッタリなので 利用しました。 商品名は「取り替え簡単流し台用ホース50、1m」 KAKUDAI社 |

|

ウールボックスですが防音のため蓋ができる物を選択しました。 これは100きんの米びつです。 蓋の部分にホルソーで穴をあけ、これも流し代用のゴムのパッキンをはめ 底にはドリルで穴をあけました。取手付きで掃除の際便利。 |

|

作成した水槽台に設置し配管した所。 |

|

濾過槽の作成です。 45cm規格水槽に仕切りとして5mmのアクリル板をボール紙で型取りしカッ ト。下にはスキマを開けバスコークで接着。 |

|

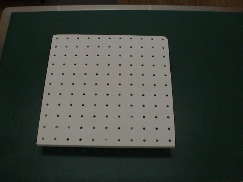

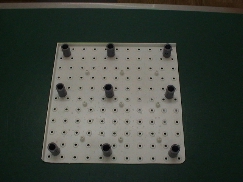

濾過槽の下に入れるアクリルのパンチングボードがなかなか手に入らない のでインテリア用のホワイトのパンチングボードで代用しました。 ホームセンターで簡単に手に入り、価格も節約できます。 こちらもボール紙で仕切りまでの底面のサイズを型取りしカットします。 |

|

パンチングボードの下に上げ底にするためにピストルの配管で余った13mm の塩ビ管をカットし、塩ビ用接着剤で接着します。 商品名:マスターボード/ボード(S)60 TENMA社 |

|

こちらは濾過層用の蓋です。少しでも防音効果があるように蓋を作りました。 厚さが薄いため後々湿気でそってしまいました。 厚めのものを使用したほうが良いでしょう。 ホルソーで水中ポンプから出た配管を通す穴をあけます。 こちらもビニールホースで配管しました。 |

|

こちらが完成図。 循環用のポンプは水槽内の水が1時間に6〜10回転するのが良いとのこ とで濾過層と合わせて100リッター・10回転だと16リットル毎分ということになり まのでで余裕を少し見てRi01100にしました。 価格も安いしね。 |

|

上から見たところです。 しっかり3重管になっているのがご覧頂けるでしょうか? 市販品のように透明なアクリルパイプでなくとも、どうせコケで見苦しくなる ので問題ないでしょう。 |

|

稼動後、濾過槽への水の落下音が常時トイレの水が流れているようで不快 だった為、OF管にプラスチックのチェーンを垂らしました。 流れ落ちる水の流れを整え落下音を減らします。 さらにOF管の蓋を作成するのも手です。 これだけでも落下音はかなり気にならないレベルになりました。 |

オーバーフロー水槽は高価なため、自作してみたい!という方は結構いらっしゃると思いますが、残念な事に

市販の水槽の殆んどは底がガラスとプラスティックの2重底になっているので加工に躊躇されている方が多い

と思います。

ネットで検索しても、底のガラスを割って穴を開けアクリルなどで底板を再加工後貼り直す。なんて載っていて、

そんなん無理じゃー!と諦めている方も多いと思います。

今回余った水槽をOF加工する機会があったので詳細をアップしたいと思います。

毎度のことですが、加工は自己責任で。

同様のことを行いトラブルが発生しても当方は関知致しませんので。

ご覧の通り市販水槽はガラスの下にプラが張ってある2重底です。今回の水槽はさらに面倒なことに底がボコ

ボコしています。でも大丈夫。じっくり研究して下さいね。(笑)

|

まず普通のホルソーでプラ部分に穴を開けます。 ダイアモンドホルソー(ダイアモンドコアドリル)の付属のガイド(金属 のリングのようなもの)が入るサイズにして下さい。 初めからダイアモンドホルソーを使用しないのは熱で溶けたプラス ティックがダイアモンドホルソーに付着してしまうためです。 |

|

ついでダイアモンドホルソーで水をかけながらゆっくりとガラス面に 穴を開けます。 コツは早く開けたいと焦ってドリルをこじったり、押し付けたりしない事 |

|

見事に穴が開いたのが判りますか? 今回はホルソーが小さかったのでVP25のTSバルブソケットのねじ山 が入るサイズの穴を開けました。 |

| OF水槽に使用する配管パーツはTSバルブソケット(写真、真ん中上 のネジ付きの物)、TS水栓エルボ(真ん中下)、TSバルブソケットに合 うサイズのゴムパッキン(水栓用パッキンとして売っています)、後はTS バルブソケットに合うサイズの塩ビ管(今回はVP25を使用) |

|

|

水槽の上から間にゴムパッキンを噛ましTSバルブソケットを、下から TS水栓エルボを穴に差込み締め付けます。 間にゴムパッキンが入るのである程度締め付けても割れる事はない と思います。 底のガラスが薄いようなら、水槽に開けた穴と同サイズの穴を開けたア クリル板で補強すると良いでしょう。 |