ハコフグファン必見

箱福さんのページ

重要なお知らせ

皆様に情報を提供しておりました「箱福さんのページ」ですが、箱福様からの申し出により

5月末までに閉鎖という事になりました。個人の名前での他者製作のコンテンツは著作権

の観点からも好ましくないとの認識により、新しく「ハコフグ飼育について(仮題)」として

生まれ変わる予定です。

ヨウ素イオン交換樹脂のコンテンツはそのまま残す事を箱福様からご了解いただけました。

他は順次、院長自身の文章としてアップして行く予定です。

ただ私の知識はほとんど箱福様から頂いたものなので、ほとんど内容は変わらないかな?(涙)

度々掲示板でアドバイスを頂いている、箱福さんですが、なかなかホームページを作っていただけないようなので、

箱福さんのご了解を頂いて、今まで掲示板等で頂いたハコフグ飼育に関するアドバイス、写真等をご利用させて

頂き、ハコフグ飼育についてまとめて見ました。(先々はお返ししまーす)

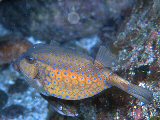

箱福さんは2000年よりコンゴウフグの飼育を始められ最長で4年3ヶ月飼育されていた方です。残念ながら昨年

ウーディニウム病で10数匹を亡くされてしまいました。現在も8匹のコンゴウフグを飼育され、繁殖を目指して頑

張っていらっしゃいます。右の写真は4年3ヶ月飼育された個体です。

ハコフグ

ハコフグの幼魚は人気がありますが、殆どは可愛さ余って購入し、受け入れ態勢が出来ていない(水槽が完全に

立ち上がっていない)水槽に入れて、短命に終わる事が多いようです。

飼育においては

1.生物ろ過(好気性バクテリア)の強化、維持

2.白点虫などの寄生虫の徹底駆除

3.水槽サイズ

4.混泳の問題

これらがクリアできれば比較的順調に飼育は可能だと思います。

水質

ハコフグは水質に敏感でホビー試薬に反応が出なくても片エラになる事があるくらいです。反面餌の食べ散らかしが多

く残餌や糞で非常に水を汚します。

このため定期の水換え、残飼対策は重要です。

箱福さんは底面濾過にして微生物やゴカイを繁殖させて積極的に残餌を消費させているそうです。

底面濾過でないなら、オーバーフローや外部濾過ならライブロックを入れたベアタンク(底砂をひかない)にして毎日残

餌を回収するなど色々な対策が必要です。

比重は1.019で飼育されているそうです。これは飼育書で比重が低い方が酸素の取り込みなど魚の負担が軽いという

事と、熱帯性のハコフグが生息している所は比較的比重が低めと聞いたことからだそうです。

水流

ハコフグは水流に弱いとのイメージが強いですが、これは幼魚に対するイメージが浸透しているからではないか?と

の事。

確かに幼魚は水流が強すぎるとストレスで落ちやすい傾向はあるようですが、成魚は逆に適度な水流がないとストレ

スになるようです。

このため水流はハコフグの種類によっては不可欠で、とくにコンゴウフグは岩場に生息しているハコフグとは違い、海

底を縦横無尽に泳いでいる種で、適度な水流があったほうがストレス解消になるそうです。

回転寿司のコンベアが毎分5m位、大体それくらいの水流がいいのでは?

毒

ハコフグの毒(バフトキシン)は自然界で育ったハコフグ、ミナミハコフグ、クロハコフグなどは5cm位から毒量が多く

なり、15cm程になると1トンの水量でも同じ水槽に入っていた魚が全滅という事例もあるそうで、注意が必要です。

しかし、無闇に毒を出すわけでは無い様ですので、毒を出すような環境や飼育をしてはならないと言うことだと思い

ます。ただ調子が悪くなったら速やかに他の水槽に移した方が賢明です。

水槽

ハコフグは意外と大きくなる種が多く、ラクダハコフグでは30cm、ミナミハコフグ、コンゴウフグで40cm、シマウミスズ

メで23cmにまで成長します。このため水槽は最低でも60×45×45が必要で可能ならさらに大きな水槽が望ましい。

小型の水槽で飼育すると、発育が悪く、体型の歪みが生じる場合がある。

ライブロックなども、もし入れるなら庭石程度に留め、遊泳スペースの確保は必要。

またハコフグはライブロックの間に挟まり身動きが取れなくなるとストレスで落ちる場合もある。

小型の水槽で飼育され体型に歪みの出た

小型の水槽で飼育され体型に歪みの出た

コンゴウフグ。

いつも水槽の隅にいたのか片側の発育不良で

歪んだ体型をしている。

エサと餌付け

ハコフグは意外とすぐ餌付く事が多いが、なかなか人工フードを食べない場合は、数日(1、2日)餌を控えて人工フー

ドを与えて見るか、冷凍フードを与える前に人工フードを与えてみると良い。

冷凍フードも食べない時は、水質に問題なければアサリのミンチに人工フードを混ぜて冷凍し餌として与えてみると良

い。ハコフグの仲間は、肉食系の雑食。雑食という事は何でも食べるという事ではなく、色々な餌から色々な栄養素を

取るべきである。

また同じ餌だけだと飽きてくる傾向にある。

ハコフグは太るにはかなりの餌が必要だが、餌を控えるとすぐ痩せてくるようです。

箱福さんが与えている餌は

冷凍フード キョーリン・クリーン赤虫、ブラインシュリンプ

人工フード テトラ: アロワナミックス、ベジタブル・シクリッド、ディスカスフード、グラニュール、

プレコフード

キョーリン: 金魚の餌ミニペット、同ミニペット胚芽、ベビーゴールド

時々アサリやブラインシュリンプをおやつ程度に与えているとのことです。

また、赤虫を与えると成長が早いようです。

新規に立ち上げた水槽での導入直後の拒食 (3/9加筆)

新規に立ち上げた水槽での導入直後の拒食は、輸送ストレスか水質悪化の影響が考えられる。フグ目(フグの

仲間)の健康な個体は食欲旺盛で食に関しては貧欲な程よく食べる。そのような魚種が餌に見向きもしないとな

ると体調の良くない表れである。ハコフグの健康状態を把握する上で、私が常に観察しています事は眼の動き

です。健康な状態では瞳孔が楕円形(鶏の卵を横にした)状態(スズキ目の魚は分かりやすい)で常に機敏に動

かし辺りをキョロキョロ見回しています。不健康に(不調)なると眼の動きも鈍り瞳孔も丸みをおびてきます。この

状態をチェックしてみて下さい。

水質に問題があるなら、しっかり立ち上がった水槽が別にあるならそちらの水槽をセパレーターなどで仕切り体調

の回復を待つのもひとつの手です。産卵ケースなどの隔離ケースは更にストレスを与える可能性があるので止めた

方が賢明です。

餌ですが、冷凍赤虫(クリーン赤虫)か冷凍ブラインシュリンプを与えてみて下さい。赤虫の方が良いかも知れませ

ん。赤虫はアイスピックの代わりに画鋲(がびょう)を使うと割れますので少量(残り餌が出ない量)を与えて下さい。

(指を刺さないようご注意下さい。)現在飼育している水質が改善されると餌を食べる様になると思います。

白点病

クリプトカリオン・イリタンスという原虫が寄生する疾患で、淡水魚の白点病とは異なる。

ハコフグの種により体表粘膜の厚さが異なるようで、ラクダハコフグやハコフグは体表に弾力があるのに対し、コン

ゴウフグ、ミナミハコフグの幼魚は滑りはあるものの弾力性はないように感じます。

この保護粘膜が水質がよく、健康な個体ではしっかり白点虫を防御し寄生されるのを最小限にとどめますが、水質

が悪いと粘液の分泌量が減って寄生されやすくなるのでは?と思われます。

さらに一度寄生されると体表が荒らされ2次、3次寄生と繰り返される結果になると思われます。

またハコフグは寄生離脱のサイクルが遅いので、白点虫が早期に駆除できないようです。

箱福さんの実験では、コンゴウフグとチョウチョウウオのいる120cm水槽に実験的に白点虫を持込みスレ傷をつけ

たルリヤッコを入れたところ、10日目が最も多く寄生され、それを境に日に日に寄生数は減少しルリヤッコは20日で、

チョウチョウウオは2ヶ月で、コンゴウフグは5ヶ月で寄生されなくなったとの事。

チョウチョウウオなどと比べるとハコフグは寄生されやすく、寄生サイクルも長いと言えるだろう.。

このため魚の導入時にはトリートメントタンクなどで数日様子を見て、発症するようなら治療し、本水槽に白点虫を持

ち込まない努力が必要で、ライブロック、生き餌、苔取り貝、天然海水などの導入には注意が必要である。餌のアサリ

から白点虫を持ち込んだという事例もあるので。

治療

水族館などでは硫酸銅を使うようだが、副作用も強い治療のため、箱福さんはヨウ素イオン樹脂抗菌剤を使った治療

のみを現在は行っているとの事。

低比重による治療も何度か試みた事があるが、急激に比重を変動させないと白点虫自体が水質に順応してしまった

り、体表面の白点虫は離脱するが、体表奥に寄生するものには効果が無く、低比重でも再寄生がみられた。

結局完全な離脱は見られないまま魚が調子を崩してしまったりしたそうです。

ハコフグに関しては低比重は効果が薄く、ハコフグにとって快適な水質(比重)を保ちヨウ素イオン交換樹脂で充分に

駆除できると言うのが箱福さんの持論です。

また、薬浴中に給餌を行うと胃腸障害を起こし拒食になる事もあるので注意が必要とのことです。

白点初期では容器に飼育水ごとハコフグを移し、その中で爪楊枝などで白点を取り払い容器の水は捨てるとハコフグ

の負担も軽くなるのでは?

ただハコフグは淡水浴をすると毒を出すことがあり、その時は石鹸水のように混濁して水面の泡切れが悪くなる事で

わかるそうです。

ヨウ素イオン樹脂抗菌剤について

メーカーのページに詳しい情報が載っていますので参照願いたいのですが(下記)、有効利用法を載せます。

より威力のある水中ポンプ(パワーヘッド)に設置した方が有効。

水流と一緒に白点虫の遊走子(子虫)を強くヨウ素ボールに当ててヨウ素イオンと結合させる。

定期的な水洗いが必須。この時強く振って洗い流してください。これはヨウ素ボールを振る事によって、表面を

研磨して、新しい表面が露出し効果が持続する。

効果が期待できる。

激しい。

上回る効率でカプセル内を循環させた方が効果がある。

箱福さんの120cm水槽では1100〜1400と表示のあるパワーヘッドを3機設置し循環させている。

1つのカプセルに入っているボールの数を減らしたり、殺菌マットに使われる小粒のものを使用したりしてカプセル

内の量を少なめにして負荷を減らすのも手である。

< 設置例 >

< 設置例 >

OTTOのパワーヘッド600への殺菌筒の設置法 (4/7加筆)

1、OTTOのパワーヘッドをお使いの場合は、 2、付属のゴムホースの切れ端を 3、 あとはパワーヘット用の殺菌筒

ストレイナー部分が眼詰まりしますと 設置します。 を設置します。

負荷が掛かりますので、ニッパなどで

カットして下さい。

あと、工夫しています事は、カプセルの吸い込み口片側に パワーヘッド用殺菌筒には100個前後の樹脂

薄刃ノコギリ(タミヤ模型など)で切り込みを入れ真ん中の ボールが入っていると思いますが、メーカー側で

サクリ部分の格子を抉じ開け、格子部分を取り除きます。 はそれで300リットル対応と説明していますので

そして、上部用の殺菌マット用のネットを切り間引きして編 半分にすると150リットル対応となりますが

み目を広げキャップ代わりにします。そうすると、詰め替え 負荷が掛からない分、循環効率が促進します。

ができます。

OTTOパワーヘッド1200の場合は付属のアダプターコーン(L)を被せて設置して下さい。

OTTOパワーヘッド1200の場合は付属のアダプターコーン(L)を被せて設置して下さい。

600の場合はアダプターコーン(S)が付属していますが、それを射し込む形で設置が可能

ですが、長期使用と共に劣化して堅くなりカプセルの重さで落ちてしまいます。カプセルに付

属のゴムホースの方が長持ちします。

混泳

他の魚と一緒で、相性もあると思われるので一概には言えないが、経験上、チョウチョウウオは問題なし、ヤッコは

種類にもよるが可能なものもある。ハギ、モンガラカワハギ、ホンソメワケベラはやめた方が良い。

ハコフグは自然下では甲殻類を食べているためクリーナーシュリンプ(スカンクシュリンプ、オトヒメエビなど)は、大き

くなった個体では、クリーニングされるふりをして食べてしまう可能性もあるので注意。

ハコフグとミナミハコフグの鑑別

ハコフグとミナミハコフグの幼魚は酷似しており、体色が黄色くクロのスポットがある個体がミナミハコフグとは

限らない。

ショップに流通しているミナミハコフグの中には、時折ハコフグやシマウミスズメの幼魚も混ざっている事もある。

体長7cmくらいになると良く知っている方なら区別はつきやすい。

1〜2cmくらいの幼魚では

ミナミハコフグ 目と同じくらいの大きさの黒点で体色は鮮やかな黄色(レモン色)。

地域変異色がハコフグに比べ多く見られ、個体によりカラーバリエーションが異なるが、5cm位

になると白い水玉と黒い水玉模様が重なるように現れてくる個体が多く見受けられる。

ハコフグ 黒点は目に比べ小さく、体色はくすんだ黄色(褐色がかった山吹色)

成長に共に背面に水色の斑点が現れてくる。その後水色の斑点を黒い模様が囲むような模様に

変わり次第に成魚に見られるような黄色から褐色に変わっていく。

<ミナミハコフグの幼魚>

<ハコフグの幼魚>

<ハコフグの幼魚>

青いスポットが出始めています。

上の3枚の写真は ![]() のVinさんのご好意でお借りしました。

のVinさんのご好意でお借りしました。

生息 ハコフグは温帯性(日本近海、岩手〜九州南部)

ミナミハコフグは熱帯性(西部太平洋〜インド洋、死滅回遊魚として房総半島でも確認されている。)

と異なるので、産地でも区別できると思います。

近年はミナミハコフグの名前でテングハコフグの幼魚もショップで見かけます。

テングハコフグの場合は白または灰色がかった白で背面にドット模様が密集している事で区別は可能。

(成長と共に口の上にコブが出来てきます。)

ミナミハコフグ若魚 ハコフグ若魚

ミナミハコフグを幼魚から飼育すると殆ど雌のまま成長します。これはハコフグ、ミナミハコフグ共にハーレムを作り

その中の優位な個体が雄になるからで、家庭での飼育では雄に育てるのは難しいです。

沢山混泳させると雄になるかもしれませんが。

こちらの2枚もVinさんよりお借りしました

こちらの2枚もVinさんよりお借りしました

ミナミハコフグ♀ ハコフグ♂

ハコフグの水ふき行為

水ふき行為については良くある質問ですが、私も初めてみた時には驚きました。私なりの考察ですが、ハコフグの

仲間は海底の砂に水を吹き掛け穴を掘り小型のカニやゴカイ、微生物などを探して捕食したり、その食べようとする

モノが食べられるものか確認してから食べる様です。本来ならそのような行為を海底や岩などでするのですが、水槽

下での飼育では飼い主が水面に餌を落としてやり、水面に浮遊していてハコフグは水面に水を吹き掛ければ餌が出

て来るものだと認識してしまうのでは無いでしょうか。ですから、ハコフグなりに水面で餌を探したり空腹時や飼い主が

水槽に近付くと餌をねだって水吹きをするものと思われます。

(満腹になると水吹き行為はしません。危険を感じると水を吹く事もありますが、それはまた別の意味があるのでしょう。)